瘢痕治疗是皮肤科与整形外科交叉领域的重要分支,近年来因创伤、手术、烧伤等患者数量 增加,临床需求持续增长。根据 Grand View Research(2023)数据,全球瘢痕治疗市场规模年均增长8.3%,但国内专科化建设仍面临设备分散、流程标准化不足、患者体验待优化等挑战。

打造集 “精准诊断-多模态治疗-全程康复” 于一体的瘢痕诊疗中心;

通过国际先进设备与标准化流程,实现瘢痕修复的个性化与高效化;

构建“生理修复-心理支持-社会功能重建”全链条服务体系,提升患者满意度与专科品牌价值。

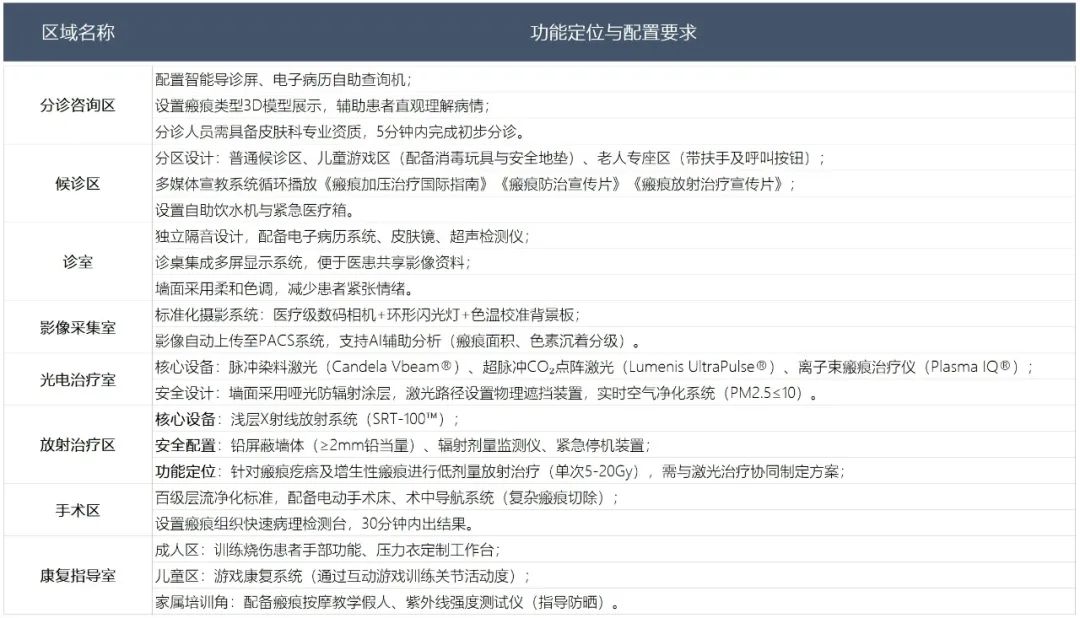

动线设计:采用“单循环”布局,患者从分诊→候诊→诊室→治疗室→康复室单向流动, 避免交叉感染;

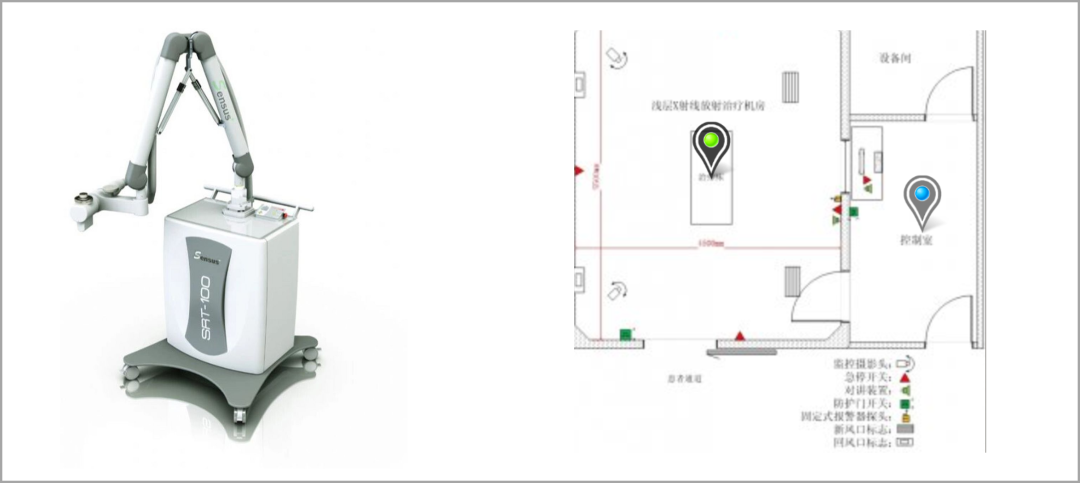

放射治疗区隔离:独立设置于建筑末端,与候诊区、诊室保持≥10 米距离,入口处设置辐射警示标识及二次防护门;

无障碍设计:走廊宽度≥1.8 米,门框采用自动感应开关,满足轮椅患者通行;

隐私保护:诊室与治疗室均配备声学隔断(隔音系数≥50dB),电子叫号系统隐藏患 者姓名。

压力衣测量室

AI 瘢痕评估系统:集成 3D 成像技术,自动生成瘢痕体积、弹性、色差量化报告; 智能压力治疗系统:通过柔性传感器实时监测压力衣贴合度,动态调整压力值(20- 25mmHg); 远程会诊平台:与公立医院等顶尖机构建立快速会诊通道,复杂病例 48 小时内完成多学科会诊(MDT)。

1. 全流程管理

患者建档 → 分诊评估 → 多模态检查(超声/皮肤镜/AI 影像) → MDT 制定方案 → 治疗 实施 → 疗效评估(VSS 评分) → 家庭康复指导 → 定期随访(1/3/6/12 月)

2. 关键环节质控标准

检查阶段:

病史采集需涵盖瘢痕成因(创伤/手术/痤疮)、病程(<6 月为新鲜瘢痕)、既往治疗反应;

影像采集需遵循“3角度原则”(正面、侧面、45°斜位),分辨率≥2000万像素。

治疗阶段:

激光治疗参数记录表(能量密度、脉宽、冷却温度)需实时上传至电子病历;

放射治疗需经 MDT 评估适应症,单次剂量≤20Gy,累计剂量≤60Gy;

手术室器械清点实行“双人双核”,术后 30 分钟内完成《手术安全核对表》。

随访阶段:

1. 人才梯队构建

2. 协作模式创新

晨会制度:每日 8:00-8:30 进行病例讨论,重点分析复杂瘢痕(如瘢痕疙瘩复发患 者);

跨学科协作:联合心理科(处理瘢痕相关体象障碍)、营养科(制定胶原蛋白补充方 案)形成综合干预;

患者参与决策:通过“瘢痕治疗决策树”小程序,患者可自主选择治疗方案(如激光次数/压力衣材质)。

1. 全周期服务设计

诊前:微信公众号提供 AI 瘢痕自测工具(瘢痕医学网开发中),提前预约可获《瘢 痕护理准备清单》;

诊中:治疗室配备 VR 头显(播放自然景观视频),分散患者疼痛注意力;

诊后:建立“瘢痕管理社群”,每周推送个性化提醒(如防晒霜补涂时间、压力衣清洗技巧)。

2. 数据驱动的持续改进

每月分析患者满意度数据(NPS≥80 为合格),重点优化等待时间(目标≤15 分钟)、 医患沟通质量(使用 CAHPS 问卷);

利用大数据分析设备使用率,淘汰利用率<60%的仪器(如传统冷冻治疗仪),引入射频微针等新技术。