瘢痕疙瘩(Keloid)是一种常见的纤维增生性皮肤疾病,好发于高张力部位和10–30岁人群,发病率约为4%–16%。其治疗一直是临床难题,传统方法如皮质类固醇注射、冷冻、激光等虽有一定效果,但复发率高,尤其对于多发性或特殊部位(如外阴、耳部)瘢痕疙瘩疗效有限。

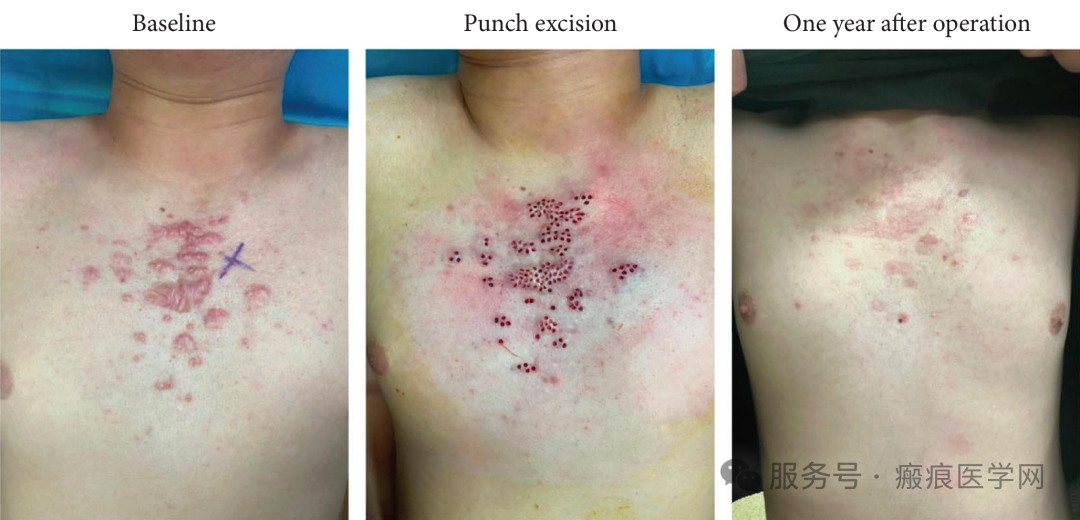

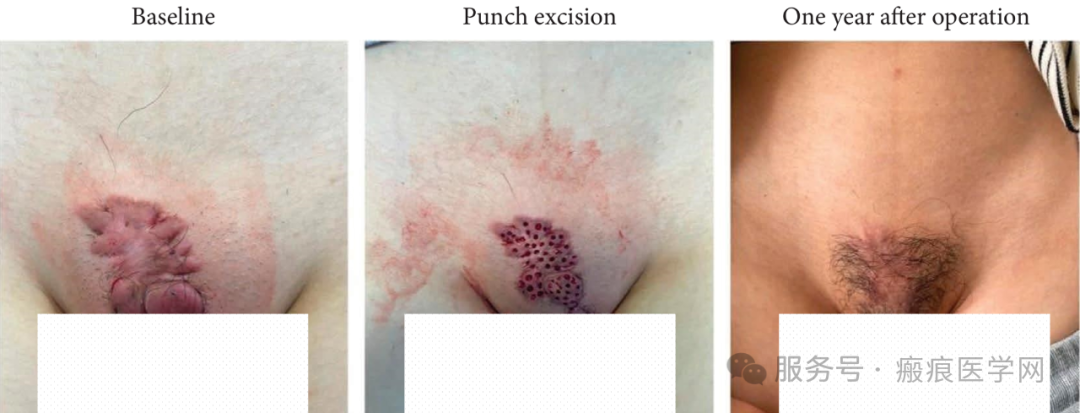

近期,发表于《Dermatologic Therapy》的一项来自中国医学科学院皮肤病医院的研究,探讨了一种联合疗法——环钻(Punch Excision)联合浅层X线放疗(Superficial X-Ray) 在瘢痕疙瘩治疗中的疗效与安全性。该研究为临床提供了一种微创、高效且患者接受度高的治疗新选择。

研究方法

类型 | 单中心回顾性队列 |

时间 | 2020-04 至 2023-04 |

60 例,18-49 岁,Darzi 诊断标准 | |

下颌 25、胸壁 21、阴阜 5、肩背 4、耳 2、臂 2、臀 1 | |

① 2 mm 打孔器全病灶密集穿孔(间距 ≈2 mm,深及皮下) ② 24 h 内启动浅层 X 线:5 Gy × 1 次/周,共 5 周,总剂量 25 Gy | |

≥12 个月,禁止同期其他治疗 | |

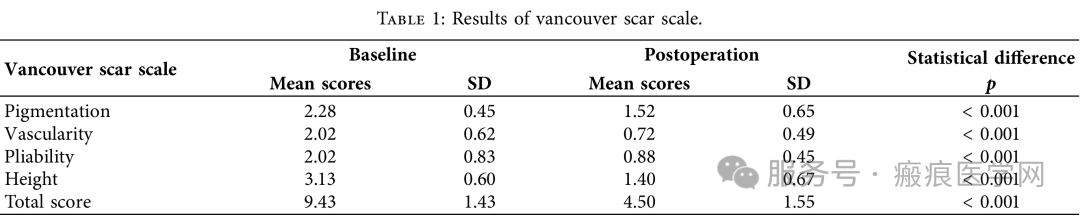

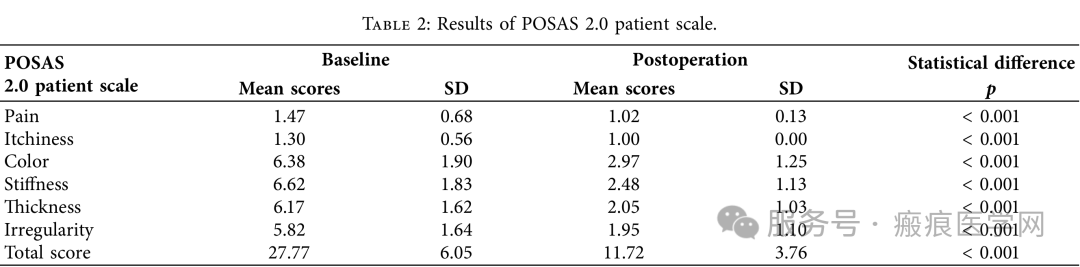

主要:VSS 评分 次要:POSAS 2.0-Patient 量表 安全:毛细血管扩张、萎缩、色素改变 |

结果一图读懂(数据均 x̅±s,p<0.001)

量表 | 基线 | 12个月后 | 降幅 |

|---|---|---|---|

VSS 总分 | |||

POSAS-P 总分 | |||

单项最大改善 |

复发/再增生:0 例(随访终点未出现需二次干预的隆起性病灶)

不良反应:色素沉着 3 例(5%),轻度萎缩 2 例(3%),未见毛细血管扩张、放射性溃疡。

机制探讨

“张力网”理论:密集打孔 → 网格化松解,瞬间降低局部机械张力 → 抑制 TGF-β/Smad 持续激活。

保留“种子”:孔间保留皮肤附件与活成纤维细胞,提供干细胞与 ECM 来源,加速再上皮化,缩短炎症期。

放射增敏:去除表层致密胶原后,浅层 X 线(≤5 mm 深度)更易到达增殖灶,诱导成纤维细胞凋亡/衰老。

总剂量低:25 Gy 分 5 次,低于传统术后放疗,故放射性皮炎风险可控。

对临床操作的启示

该疗法适用于多发性、复发性、传统治疗无效的瘢痕疙瘩患者。

尤其适合下颌、胸部、外阴等张力较高或特殊部位。

治疗过程中应注意放疗剂量控制,避免色素沉着和皮肤萎缩。

相比传统手术切除,该方案创伤小、愈合快、操作简便,更易被患者接受。

研究局限性

回顾性证据等级低——无对照组、未与“传统切除 + 放疗”头对头比较。

随访仅 12 个月——瘢痕疙瘩复发可延迟至 2–3 年,需继续随访。

厚度限制——>1 cm 厚度病灶一次打孔难以全层通透,可能影响放疗效果。

结论

环钻联合浅层X线放疗是一种安全、有效、微创的瘢痕疙瘩治疗方法,尤其适用于复杂性和多发性病例。该研究为瘢痕疙瘩的临床管理提供了新的思路和循证依据。

未来仍需前瞻性对照研究进一步验证其与传统术式联合放疗的优劣。

参考文献:

Zheng J, Fang F, Bu W. Efficacy of punch excision combined with superficial X‐ray for the treatment of keloids: a single‐center retrospective study. Dermatol Ther. 2025;2025:4327219. doi:10.1155/dth/4327219